鄧佳宜 / 國立彰化特殊教育學校物理治療師

孫中光 / 社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會理事長

摘要

本研究旨在藉由共伴家園實作之歷程探討重度心智障礙者的生涯權利與困境。研究參與者為一位家有兩個中重度自閉症孩子的父親—孫爸(孫中光),他先後創辦了社團法人臺灣自閉症兒家庭關懷協會以及非愛不可手作工作坊,目前則積極募款購地築屋,為長遠的居住做準備,決心要讓重度心智障礙者也能靠自己工作、相互陪伴,以後天手足的共伴模式,幫助他們自立生活與終老。本研究採敘事研究的整體內容法,分析訪談之逐字稿、孫爸撰寫之書籍、社群軟體上的資料及研究者的反思素材,以探究父親著手為兩位自閉症孩子鋪路的經驗和歷程、與社會及資源有著什麼樣合作和協商對話的空間,以架接重度障礙者生涯的斷裂之處。

研究發現,透過另類敘說以翻轉權力關係、建構不同以往的機構文化,爭取存留他們的政治空間,而得以開展新的對話;與社會文化協商的過程中,時而抵抗了主流社會對其生涯發展的單一圖像,豐富了家長及社會對於重度心智障礙者生涯權利與更美好未來的想像,有時則變通,拐了個彎,改以其他途徑著手實踐,在盤根錯節的權力結構中穿梭;即便是一個人的敘說,它的真實,穿透了我對重度障礙者生涯的既有想像,於是透過敘說、聆聽與反思,我與研究參與者共同改寫毫無生機且乏力的故事,使其充滿願景並賦予意義。從研究歷程來看,重度心智障者與其家人成為一個單元,從無望且無力,逐步奪回為自身生涯發展發聲的主控權。

依附與剝離

在現實生活中,重度心智障礙者被看作是一般人以外的外人,他們的生活經驗也以一般人的經驗為中心,而其中的落差則以缺陷、限制、不足作為補充,好似靜默無聲失去脈絡般地存在。奔波於醫院與家、進到特殊教育系統、最後待在家裡,過程中的斷裂與困頓都被省略、忽視,或許社會對其生活經驗的陌生與疏離是如此而來的,殘疾者自成一種生活格調,與環境無關。

老大是在一歲七個月的時候還不會走路,叫他也不會回頭,當時我們台東又沒有專門的兒心科,馬偕醫院小兒科把我們轉到復健科,那復健科就給你一個發展遲緩,我們參加很多早療課程,但到兩歲半還沒有改善,我姊就叫我說帶回去高雄給兒心科看…他就說你小孩是自閉症…那時候我對自閉症沒有什麼概念,就覺得那就治療,搞不好會好…醫生跟我講說,可不可以帶小孩來日間住院…就是你白天去那邊做一連串的療育課程,上完以後就回家,然後隔天再來,就禮拜一到禮拜五…就留職停薪…後來就遇到 88 風災路就斷了…那高雄的路斷了,另一條路就是北上再南下…真的是邊開邊掉淚…(B20200424-1)

黃金時期的論述,推波助瀾了身心障礙者的醫療意涵,可醫治、可被治癒形同具有發展性,帶領著家長與孩子走過那段,即便忙碌卻覺得忙得有意義、有所企盼的關鍵時期,只是沒有人告訴我們,如果早療療不好該怎麼辦(I202101-4)

說不定,我家的孩子可能會是個奇蹟,總有一天他會好起來的。但是,隨著時間過去,我也漸漸了解到一個不爭的事實:自閉症只能改善,不可能痊癒。(孫中光,2020,頁174)

國小入學,不同於其他父母因為擔心孩子上特殊學校容易被貼標籤(孫中光,2020,頁176),孫爸以相較之下,特教學校有專門的師資與足夠的人力…資源豐富,課程內容生活化…側重生活自理…運用金錢買東西…高中則至少能夠學到一技之長,可以靠自己維持基本生活(孫中光,2020,頁175)為由,讓兩個患有自閉症的孩子進入特殊教育學校就讀。一般學校與特殊學校並沒有成為重度心智障礙者真正的選項,其中皆參雜著非不得已而為之的苦衷。

然而孩子成年後要靠著己力維持生活並不容易,依據108年身心障礙者勞動狀況調查顯示,身心障礙者勞動力參與率為20.41%,遠不及一般勞動力參與率(110年58.98%),身障者失業率達9.17%,也高於一般勞工的失業率(110年4.24%)。另根據勞動部(2014)身心障礙者勞動狀況調查結果顯示,自閉症者之勞動力參與率僅約18.3%,隨著年紀增長,多數的自閉症者在成年後沒有適當的去處(財團法人中華民國自閉症基金會,2018)。

我曾問王老師(特教系教授):「特殊教育最終目的是什麼…怎樣才叫做教育有成就、成功?」他回我:「經濟獨立、生活可以自理、自省能力…」我就想那根本不用談,重度的孩子如何能獨立、自立生活…(I202101-196)

一般普通的孩子,在高中畢業前就會提早思考與準備,未來是繼續升學還是就業,而且也會不斷與父母及師長討論,未來的路該怎麼走。可是大多數的自閉兒不可能去思考關於未來這樣的人生課題,也不會主動向父母提出想走哪條路(孫中光,2020,頁186)

沒有路是他們的尋常風景

他們真的有路嗎?我努力回想當年的自己,只記得成長經驗中有股推著我們進好學校、選好科系,將來好找工作,或者才有好工作的力道,而那個好,是與社會文化有所互動的,不外乎是大家都這樣選、父母親覺得這個科系或工作不錯,指的是薪水不錯有發展性、工作時間穩定能顧到家庭、有證照制度不易被取代、員工福利優渥等,於是我們就朝往這個方向去鋪路。隱含在其中的脈絡是社會是預定你的,你是有機會的,去貢獻所長、去符應產能要求,而有所獲,來提升自己的生活品質,往自己生涯願景邁進。

那麼,畢業後他們去哪裡了?根據臺北市兩所特殊教育學校針對101至104學年度畢業生統計資料顯示,近五成學生畢業後僅能持續留在家中,因為他們不僅沒有庇護工場或小作所等職業訓練場所可去,甚至連日間照護機構都相當匱乏,以致照顧者身心俱疲(蔡亞樺、張凱翔,2016);雲林特殊教育學校也曾表示,縣內沒有專責照顧身心障礙者機構,鄰近縣市則已滿床,每年都有畢業生面臨無處安置之窘境。障礙程度較嚴重的心智障礙者有著情緒行為問題,除了鮮少能獲得工作機會外,連養護機構、小型作業等都難以接納他們,甚至連托育,都不易媒合到合適的短期照顧者(黃淑莉,2016)。

癌症檢查出來的那個當下就要去就醫,小孩要托誰…《星星知我心》你有看過喔,我就跟那個媽媽一模一樣…那時候很慘阿!我去找台東縣政府社會處,因為我真的沒有路走,去找政府機關看可不可以幫我忙,但是問題來了,自閉症孩子寄養家庭收不收,那這兩個孩子又不能拆開來,太太又再住院,那時候就憂鬱症復發住院,我就到處找,找以前的保母,保母就說他們現在這麼大了,她沒辦法帶…(B20200424-7)

最終,他們就是留在家裡。依據衛生福利部統計處2021年資料,智能障礙者及自閉症者目前的居住地點以「家宅」所占比率最高,分別為95.05%及98.29%,住「教養、養護機構」僅占4.71%以及1.38%,顯示大多數與家人同住,而居住於機構的原因以「家人或親屬無法照顧」最多。統計卻顯示至2021年第二季,智能障礙者有102,149人,自閉症者則為16,683人,其中障礙程度為中、重度與極重度者為64,413人,其中45歲以上約有27,242人,佔22.9%,也就是將近1/4的智能障礙者及自閉症者處於中高齡的階段,若進一步推算,這群老年心智障礙者的父母多已邁入老年。因此,老年智能障礙者及其主要照顧者面臨了雙重老化的問題,已呈明顯的趨勢。若是父母不在,孩子們又該何去何從?更何況這個「不在」不僅是老去,而是挑戰不可預知的急迫性。

我肺腺癌開刀的那一個晚上,在我對面的那的床位的病友當晚就走了…等於是面臨死亡(I202101-13)

其實我覺得政府對重度孩子的生涯,我必須實實在在地講,實在是沒有規劃,完完全全都是靠家長來去努力或者是那些協會(I202101-59)

社會並沒有預定他們的位置,並非鑲嵌於結構裡必要的環節,那些收容他們的機構是硬生生長出來的東西,與其生涯準備、願景以及社會並無實際關聯。許多安置機構不願意收托自閉症的孩子,因為星兒們的情緒變化和照護問題,較其他身心障礙者更為棘手(孫中光,2020,頁187),但就算我把孩子教好,也沒地方可去(I202101-3),對於重度的就只有給你一個生活補助費,那我寧可不要,也要有地方去!(I202101-69)

每個縣市是不是都有監獄,甚至一個縣市有兩個監獄,那監獄的人事費是很高,那我們再回頭看看這些孩子,政府有沒有蓋任何一個類似像監獄這樣的收容所來收容這些孩子,先不要說品質,是連這樣的選項都沒有…監獄還不用繳錢(I202101-66)…公辦公營是不是家長的重擔就解掉了,就不會有拒收的問題(I202101-68)

如此尖銳的舉例,實在令人難以想像,何須把孩子與犯罪者相作比較,重度心智障礙者的家庭對於孩子至少有個地方可以去、可以住、可以吃,到底有多需要,渴求是多麼大的程度,才會出現這樣的比擬。

有個在屏東的家長,他女兒是自閉症,他就說:「我女兒以後沒有照顧、沒地方去,我死目也不願閉(台語)」(B20200424-6)

然而,現實的政治是種資源分配與實行的過程,許多重度心智障礙孩子難以受益於這些安置的選項。因為在有限的資源下,當一位障礙程度相對較重的身心障礙者進到機構,將占用較多的資源,由此可知重度心智障礙者的家庭與機構之利益並非一致,但裁決權卻在於機構,僧多粥少的情況下,單位得以挑選適應機構文化、作息與活動的身心障礙者,而非為有安置需求的個案做出合理調整,也就是於法之外,是以機構利益為中心的支持服務。

機構每年都需提出計畫申請經費,並接受政府的評鑑,然而這個制度卻難以制衡結構性的匱乏,不予機構補助抑或勒令停辦,將影響原住在裡頭的身心障礙者的權益。

這就是為什麼德芳教養院(2021年7月底爆發院生疑遭員工毆打致死案)會留那麼久…我們有一個家長的孩子在另一個機構,屁股被打到開花,政府也不敢讓他倒了,倒了以後孩子要往哪裡送?(I202101-73)

況且在身心障礙成人服務的範疇中,個別化服務計畫(individualized service plan, ISP)乃是身心障礙者服務機構與家長、對服務使用者實施服務安置與支持輔導的書面契約,更是為服務使用者提供某段期間內服務規劃的一種綱要、指標以及藍圖。但前提是,他們得先能進得去安置單位,服務才可能落實。

夠與不夠,都由系統判准,並非家長與孩子

重度心智障礙者從早期備受關注,怎麼樣做都不夠,到這樣的安排就夠了的邊緣處境。到底要如何做才能將他們迎回社會?

你想想看如果一般像這樣有身心障礙孩子的家長如果遇到這個事(癌症)孩子要放哪,所以手術回來我就成立了臺灣自閉兒家庭關懷協會(B20200424-8)

成立小作所時,白天去學校上班,下班後客服、進出貨這些就我自己扛起來,起碼有一年半都在過這種日子…協會當時根本沒錢架網站,就只能靠臉書私訊來訂購,每天都要寫文章賣東西,還得回答所有問題,每張包裹單都是手寫的,每天忙到半夜一點多,還要吃安眠藥才能睡著…(T2020-2)

但是要帶著重度心智障礙者突圍由社會需求所築起的結構並不容易,必須探詢市場需求、大眾生活型態及消費行為與模式,不訴求於冠上愛心、弱勢,非專業、不實用的產品,不再是因著他人的好生之德而位處邊緣。

協會目前收12人,他們除了是中、重度心智障礙外,有偏鄉來的,距離台東市1個小時到1個半小時車程的孩子有四位,單親的有六位,然後低收的有兩位…我們必須要自己想辦法站起來,所以協會成立後,我就成立非愛不可星兒手作工作坊…我覺得老天並沒有把我們忘記,祂把全台灣最好的米留在台東,所以我們就賣米。(B20200424-9)

因為我本身是癌症過來的嘛,我認識很多癌友,我們的概念就是把健康的米、好米分享給社會大眾。(B20200424-10)

給人家一個觀念就是好米不用出門找,你就在我們官網上訂購,我們米就送到你家,這樣買是不是很方便,就不用像去大賣場買這樣背得很重,而且我們的米就是百分之百來自於池上鄉。(B20200424-11)

如果台灣有300萬戶家庭是自己煮飯,只要1%買我們的米就好,1個月1個家庭1包就有3萬包米每包15元的淨利,一年就可有500萬元的獲利如此在台東地區10年內就可將家園建立完成。(網站協會簡介)

產品為地方特產,日常需求耗材,以品質取勝,專業化,電商網通,連結市場需求,等於是拉著孩子們往競爭性市場去參與。

完成份內工作,產出標準化成品

工坊買進大份量的池上一等米來分裝,有嘗鮮的小份包裝品項、有小家庭、大家庭需求的包裝品項等,並取名為星願米,有種與願望連結的意味,主要是賺取批發價與賣價間的差價。為了讓工坊的成員有所分工,並各自安在,以建立所謂把分內工作做好的概念。

包裝總共給他拆了8個步驟,就是一人負責一個步驟,第一個孩子就是把米舀出來倒在量杯,由於負責量杯的那個孩子不會看數字,不過他力氣比較大,比較適合在這個位置,然後我們就在那個秤上面畫一條很粗的線,教導他磅秤的針到這個線的時候就停下來,每一包就是這樣,日復一日後,他越做越快,經常一抓起來就是兩公斤剛好,那第二個就是把米裝到袋子再交到第三位去,第三位就是放到包裝機去抽真空,然後就交到第四位貼正面的貼紙,再交給下一位貼反面貼紙,然後就是裝箱,最後一個是貼送貨單宅配單(B20200424-13)。

工作是個人追求某一個目標所為的有系統的活動(林幸台,2019,頁346),但我們要如何讓重度心智障礙者有這樣的連結,更由於人不可能單獨存在,是活在網絡裡的,除了他們自身認同外,生活在其周遭,關心他們生活的人,是不是也能如此肯認,若能如此,則人做工作而有收穫亦能擴及與其共同生活的他人,便能活絡其生活圈。

台東縣政府舉辦國際身障日的義賣…最受歡迎的玩偶就是米奇米妮,他們都會在那邊把玩…有一天的繪畫課程,協會老師就傳了一張照片給我,他們就寫了我想去東京迪士尼玩…我們po出去後,有很多人說要捐款贊助,那我都拒絕,我說我們要靠自己(youtube非愛不可迪士尼圓夢之旅-1)

我們努力推銷星願米和果乾,孩子們認真地一一包盡力裝著,足足存了半年多之久,才達到夢寐以求(去東京迪士尼玩)的目標(孫中光,2020,頁215)

有人提產能不同,但我不管產能,工作獎勵金每個人都發,三節獎金都發,因為輕度的有產能,重度的社會大眾看到才會錢給你啊,對協會都有貢獻(I202101-188)

要常常去家訪…我都會跑去看…去廚房開冰箱…跟家長聊聊天…就知道他們的困難(I202101-185)

我對家庭的關懷不會手軟,因為社會大眾捐給協會錢,就是希望能幫助他們…因為疫情,有個孩子他們家極度困難,我就拿6000要幫助他們,協會社工就說這樣給得太大方…但我不是濫發,我有算過半個月6000買菜錢(I202101-190)…有個單親媽媽要氣切,我就給他10萬,社工也不願意,覺得讓家長太好得到,為了這個,我跟社工爭執不少次(I202101-180)

協會的獲益挹注給家庭與孩子,他們可以去旅遊、可以交付獎金給家庭,讓工作實際攸關於生活,工作成為孩子們追求好日子所為的活動,家庭也能對重度的孩子改觀,原來孩子也能幫助家庭。

共同創業的老闆們

從待開發的潛在資源到社會的潛在問題,從矚目到邊陲,而邊緣之所以邊緣是因為主流社會逐漸看不見他們。孫爸心裡明白,由社會所形塑的重度心智障礙成年形象不利於重回清晰可見的位置,但「共同創業的老闆們」卻可以達成這個意圖。

很多單位都是拿錢來養機構,然後機構來養員工,我們不是,我覺得錢是要來養孩子的,孩子過得好機構會好,才能照顧好工作人員(I202102- 2)

有一個教保老師就叫我們的孩子去倒水給他們喝,我就跟孩子看誰要喝水我來倒給他喝…我是覺得要喝水就自己去倒,怎麼會叫孩子去倒!(T2020-8)

這裡每個孩子都是我們的老闆,工作人員是員工,因為有孩子們,才讓這些從業人員有工作機會來養家糊口(T2020-12)

認同此人而非認同障礙,這翻轉重度心智障礙者在社福制建構下的樣板—被機構照顧著的消極形象。

共伴家園概念的形成—三個臭皮匠共活成一個諸葛亮

孩子們發展出彼此的有效溝通,不也正表示著認知、情感與關係仍可以有不一樣的可能性。他們的可能性是持續創發、展演及與環境觸發,而非止於或定於障礙者的樣貌,與生命中之某時某刻。

我就一直看孩子們在協會裡的互動,就發覺他們之間會有默契出來,有時候這個孩子一個動作,另一個孩子就知道是什麼意思…誰最懂他們,就是這些一天到晚相處在一起的孩子,他們就是後天手足啊!如果再連結一個社區居住,是不是達到共伴,共同陪伴攜手走過這一生,共伴家園概念就這樣起來了(I202101-198)

台東幅員廣闊,除了要解決更遠的將來不與父母同住的問題,還得想方設法為偏鄉山區部落的孩子解決通勤的交通問題,最佳的解套方式就是住宿,也是孩子們及早磨合未來居家生活形態的機會。

協會裡有個住東河鄉的女生,她家那邊一整天就只有三班公車會經過,如果錯過,下一班車來的時間就要得大半天…(I202102-13)

我希望有工廠、有員工宿舍…廠房現在是用租的…那十年後房東還會不會租你,不知道啊…如果不租了,那這群孩子何去何從,所以需要買地蓋一個生產中心,然後再來蓋員工宿舍,所謂的夜間居住或社區居住,那家長走了以後,他們才能真正互相照顧、互相扶持。(B20200424-14)

成年心智障礙者住宿服務之提供以全日型機構為主,目前約有一萬五千人接受此服務。依機構規模不同,有數十位到數百位不等的住民共同生活在其中。生活樣態大致為白天的活動參與、訓練課程、照顧服務以及夜間的生活照顧等,一般來說,公共活動空間還算寬闊,但寢室則集中運作,住民難有隱私、也無法依照喜好與習慣來維持自己的作息。值得注意的是,機構式服務對象若因病或退化而有特殊醫療需求,如插管者是無法收容於其中的,那麼他們又該去往何處,長期住宿於此處的他們,能否順利轉至他處安享天年?有他處在等著他們嗎?

社區居住方案則於2004年開始試辦,至今已推廣近二十年(潘盈儒,2019),並於2012年納入身心障礙者個人照顧服務辦法中,積極地響應自主自決之人權,其方案是在社區中的一般房舍設置一個六人住宿的小單位,彼此無血緣關係的心智障礙者同住在一起,白天可能在其他單位工作或就業,夜間則返回住處,住民在工作人員的支持下,逐步養成打理居家生活,且有規劃個人作息的自由,然而,推廣至此,服務人數卻僅有400餘位(衛生福利部,2019),財團法人瑪利亞社會福利基金會社區居住服務中心主任、台灣社區居住與獨立生活聯盟常務理事林網市便指出,造成服務推展困境的可能原因為:政府經費補助不足,專業人事費用自籌比例過高;方案採補助申請制與標案契約制,服務的持續性堪慮;專業人力工時在傍晚及夜間,且經常是單一人力執行任務,難以聘任;房舍多為租賃,租期與租金並不穩定。這些困境與孫爸的擔憂不謀而合,但不同的是,他知道自己不可能有二十年的時間,只能祈求老天再給我多一點時間,我來拚拚看!(I202101-10)於是他全心投入進行籌募購地活動,我每一筆錢怎麼用、用在哪裡,我都清清楚楚交代,這樣社會大眾才會相信你,捐錢給你…(T202102-4)

110年11月9日非愛不可希望工程第一期工程(生產中心)開工動土興建,這五年來我完全的投入,我知道這是一場和時間賽跑的比賽,而且我沒有輸的本錢。(fb1214)

我們於今年1月即開始規劃並委請高雄市鄭建築師事務所高建開證字第C001955號辦理此項工程設計監造,目前進行建築及土地相關前置作業包含材料計算、建物設計與內部規劃、地質鑽探、建照申請等作業…預計於112年8月竣工進行驗收並於同年10月落成啟用。(非愛不可網站-我們的希望藍圖)

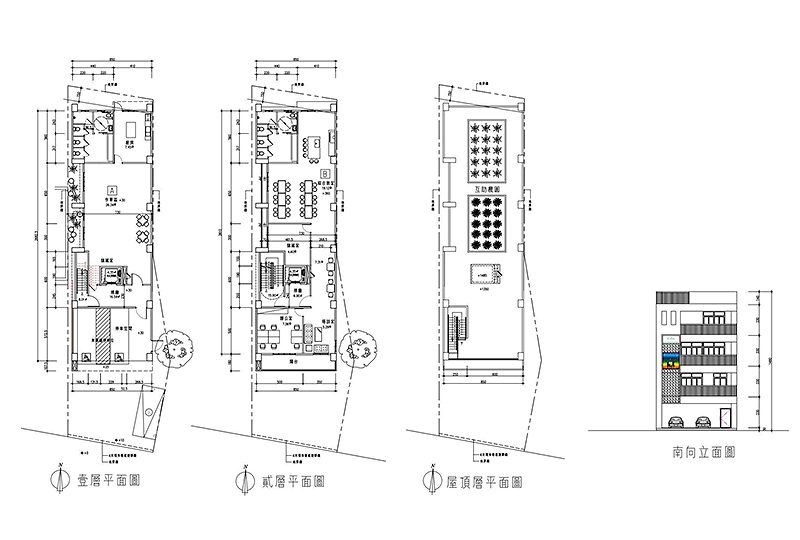

建築物一樓規劃為小作所、二樓為日照中心

三樓是綜合教室和知動教室、四樓則為社區居住。

希望工程的第二期是築構家園,既然是家,也是孩子終老的地方,過得舒適,活得有尊嚴,有醫療的支持應該是必要的考量,況且自閉症者的特質,如感覺敏感、獨特的溝通方式和社交互動模式,環境轉變的適應問題等,對於傳統的院舍規劃與支持人員提出許多挑戰。

我希望是一人一間房間,這樣孩子有自己的空間,到時候你跟誰比較好,想跟誰窩就去窩,但如果吵架,至少還有自己的房間可以回,我覺得這是基本人權,但要拿這個理由去跟社會大眾募款,你覺得募的到嗎? (I202101-205)

難道我們的小孩就要圈養起來嗎?一定要好幾個人在一間,我看那個機構都六個人一間房,阿只有一個廁所,早上起來要上廁所要怎麼辦,到時候教保員如果處理不來就給你包尿布…(I202101-206)

我都給他們免治馬桶,你要一直訓練到什麼時候,如果一直學不會…為什麼不買洗衣機和烘衣機讓孩子自己去洗、自己去烘…我把這些當輔具在用…(I202101-207)

我們去看機構,奇怪那被子都濕濕重重的,為什麼不換,該買新衣服就買,環境髒了你希望你的孩子就這樣嗎?怎麼不去請清潔公司固定來打掃(I202101-209)

冷氣我都8點就給他開下去,自閉症小孩就受不了熱,像X特教學校就11點才能開,那孩子都已經鬧情緒了,再花時間來處理(T202101-11)以後教保員就是手把手的帶,老的帶年輕的,要交接好…我就給兩份薪水(I202102-55)

我覺得以後要跟長照中心結合,老人需要的那些器材應該不一樣,可能要跟醫院合作…(T202102-9)

系統回應了誰?誰就是我們要去成為的形象

為維持孩子們未來的居住品質,且這些都是基本人權該有的保障,借用肢體障礙藝術家思蜜‧林丹(Simi Linton )說法:「從那些為我們預留的房間走出來…」她所指並非實體空間,而意指框架。若因取之於社會成為可供處置的對象,孫爸寧可由家長自付一次性費用,用以購地與築屋,較困難的家庭則由其他家長幫忙分攤一些費用,畢竟孩子們是一輩子相伴的後天手足,支持其他孩子等於是支持自家孩子。

將來我死後,我那棟房子就捐出來,我的錢、我的房子都是基金會的(I202102-7)

家長都很保守,錢都要留給孩子,拿不出來,我都跟他說:「你錢留著他們也沒地方可以去」父母過世後,你就讓小孩變低收,那他就會有一些福利保障,也沒有什麼醫療費用(I202102-4)

我就跟家長說就算你有兩千萬好不好,那你就留給你的小孩,可以讓你的小孩花多久,請個外勞協助就要多少了…而且社會大眾會因為你的一個小孩、兩個小孩然後投入這麼多資源去幫助他們嗎?不可能吧!你就投下去3、4百萬,找十幾、二十個孩子一起來,社會大眾會看到,那是不是不只你的孩子被照顧到,其他的孩子也都可以受到照顧…社會大眾負擔就輕一點,孩子的生活品質更好一點(I202101-192)

系統會回應低收入者的角色,但不會回應重度身心障礙者的角色。社會不會回應單一個身心障礙孩子,因為那是你家的事,是私事,但社會會回應一群身心障礙者,因為那才足以稱為社會的需求。

故事未完待續,孫爸與一群孩子們仍在為自己的生涯願景持續拚搏,值得慶幸的是,這個故事裡多了台灣生涯發展與諮詢學會以及文化大學管老師的加油聲,這是迎接重度心智障礙者回歸的聲音。

結論

孫爸的生涯敘說持續抵抗著文化裡的陳腔濫調,那些看似的束縛,青光眼復發僅剩下一隻眼睛的視力、兩個兒子先後被診斷為自閉症,太太也因而陷入重度憂鬱症… 五年前罹患肺腺癌(孫中光,2020,頁62),隨著他所言:「好在上天讓我患得肺腺癌,讓我能提前想見也準備孩子的未來,只是祈求老天再給我多點時間,我來拚拚看!(I202101-10)」而鬆開了。身心障礙能不能也是如此反映著人生無常,而能以應對無常的積極性來化解障礙再現,那麼,人生成、活成的多元樣貌(如身心障礙)才是一種權利。學者Nussbaum(2006)主張,人要活得像人、活出尊嚴,要有蓬勃發展的人生。孫爸也是這麼嚮往的,就希望重度心智障礙者過著有意義、有目標、有品質的生活。我經常接到他的電話,談論的往往都是重度心智障礙者及其家庭現實生活中所遇之難,他經常得拆解並回應內心的焦慮,否則一不小心,就讓殘活成了廢。能力取向理論是我讀博士班時,老師交給我們的棒子,由正義理念的帶領,我總能多一點熱情,多一些反思,也成了人與人之間關懷的繫繩。人之所以可以要求被平等對待、被尊重,並不是依靠著他對社會做出多少貢獻,也並非具備某些特殊的特質,而是在於他身為一個人的存在,無需藉由更有生產力來贏得他人的尊敬。我們有權要求社會支持源自於人類需求本身的尊嚴。我們肯定有生產力,但它並不是社會生活的主要目的,當一個人真正能選擇或將某個功能運作付諸實踐時,人才擁有真正的自由,才是真正的發展(林幸台,2019,頁349)。遂行身心障礙者權利公約(CRPD)之理念,讓每個人選擇做自己真正想做的事,能去過自己想要過的生活,以此與社會有志者共勉之。