黃素菲 / 國立陽明大學人文與社會教育中心副教授

劇情簡介

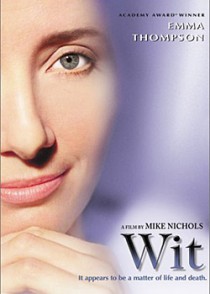

本片主要描述一位研究17世紀古詩的博士–薇薇安(愛瑪·湯 普森飾演)面對癌症的故事,她從克拉醫生(克里斯多夫洛伊)口 中得知自己已經罹患卵巢癌末期,整個人生就此扭曲變化。劇情圍繞在這位抗癌女戰士,從得知自己罹患癌症開始,薇薇安 面對多次痛苦折騰的化療,但她始終不屈不撓,正因為生命中 所遭受到的苦痛,更加能思考生命真實存在的意義。

劇中豐富的自我對話,內心掙扎的歷程,讓觀眾跟隨著她的 內心起伏,感受到那份對生命的堅持與勇敢。她面對生命的省 思,以及體驗生命真正意義,一路辛苦走來,經歷許多痛苦, 最後勇敢面對死亡,令人為之動容。

導演、編劇

克尼可斯(Mike Nichols)執導,瑪格麗特艾德森(Margaret Edson)和愛瑪·湯普森(Emma Thompson)編劇。麥克尼可斯也是 畢業生(The Graduate,1967)和靈慾春宵(Who’S Afraid OfVirginia Wolf,1966)的導演,很早就展露頭角。他在1991 年的意外的人生(Regarding Henry),和1996 年的鳥籠(The Birdcage),以及2004 年的偷情(Closer)也都是膾炙人口、大 家耳熟能詳的好片。

演員

愛瑪· 湯普森(Emma Thompson) 飾演主角薇薇安貝寧 (Vivian Bearing),愛瑪· 湯普森(1959 年4 月15 日生)是一 個才華與美貌兼具的才女,是優秀的演員,和劇作家。她首次 擔任主角是在1989 年的喜劇電影《高個子》(The Tall Guy)。 她在1992 年以電影《此情可問天》獲得許多電影獎項,包括奧 斯卡最佳女主角獎與英國電影和電視藝術學院最佳女主角獎, 然後在接下來的幾年當中繼續入圍奧斯卡獎,包括《長日將盡 》(最佳女主角獎)與《以父之名》(最佳女配角獎)。愛瑪· 湯普森在1995 年參與電影《理性與感性》的演出,並因此獲得 1995 年的奧斯卡最佳改編劇本獎與英國電影和電視藝術學院最 佳女主角獎。

克里斯多夫洛伊(Christopher Lloyd) 飾演醫師(Dr.Kelekian) ,他曾經在回到未來(Back to the Future) 中非常精采的詮釋一 位瘋狂科學家怪博士布朗。值得一提的是在本片中飾演女主角 小時候的父親的演員,雖然只出現短短幾秒鐘,他其實是 Harold Pinter 當代英國劇作家,並於2005 年獲得諾貝爾文學獎 。品特題材多樣化,寫作技巧饒富創意,而且語言和「靜默」 的運用耐人尋味,使他成為當代世界戲劇大師,他的重要作品 還包括《生日派對》(The Birthday Party, 1958)、《啞巴侍應》 (The Dumb Waiter, 1960)、《看門人》(The Caretaker)、《回鄉》(The Homecoming)、《背叛》(Betrayal) 及《從灰燼至灰燼》(Ashes to Ashes) 等。

得獎記錄

根據Margaret Edson 著作, 1999 年普立茲獲獎劇本拍攝而成。愛瑪‧湯普森以本片獲得演員工會、金球獎、艾美獎提名,還以共同編劇的身分獲頒人道精神獎。

影片導讀

病人的世界只縮小到病床一樣大,病人花多少時間瞭解這個事實,病人就已經躺在病床上這麼多時間。病人就躺在病床上,不可能在任何其他地方,床就是他全部的世界。在病床上,病人經歷一種緩慢的枯竭,像是在生命的核心放棄生命。

- 死亡只能接受,無法征服

英國文學教授貝寧,是一個治學嚴謹一絲不苟的學者,在罹患末期移轉性的卵巢癌時,冷靜的遵從醫囑,進行實驗性的重劑量化療處遇。貝寧甚至曾經幻想自己歷經千辛萬苦,努力熬完臨床試驗,會被醫師感謝並寫在論文上,實際上可能只有她的卵巢癌細胞的名稱和特性會被仔細描述,並且歸功於醫師的處遇有方,而她的名字其實會被完全遺忘。貝寧有種看透生死本質的幽默感,以一種旁觀者的位置在自述。是她的過渡冷靜與理性,使得醫師那麼冷漠?還是醫師們真的很難視病猶親?成為病人並不容易,有些時候我們並沒有準備好要當病人,我們都帶著俗世的自己成為病人,貝寧剛開始也是帶著原來的身份住院的。X 光檢查員問:「醫生是誰?」(Who is the Doctor?)貝寧教授以為他問的是:這個教授是誰?她脫口而出說:「我是英國文學教授」,其實他問的是主治醫師是誰?

影片場景中的幾個醫病關係,都讓人心生畏懼。例如,主治醫師宣布病情時,還若無其事地跟病人聊天,談論同為教授身份如何對學生失望等等;雖然貝寧早已簽署DNR 拒絕急救,卻被醫師強行急救,只因為她是臨床研究的個案,充分顯現出臨床醫學價值凌駕於個人意願之上;貝寧接受陰道觸診檢查的醫師,恰好曾經是所教授文學課上的學生,一邊做婦科檢查,一邊和她討論在她英國文學課的上課經驗,醫病關係界線重疊不清時,實在令人不禁要審慎思索醫病關係中,如何面對人性尊嚴的倫理實踐。這一幕,讓我想起我曾經在榮總掛婦科門診,門診醫師是陽明大學醫學系的畢業生,曾經選修過我的心理學課程,我沒認出這位醫師,他很驚訝的認出我並叫了一聲:「是黃老師啊!」我很希望能換個醫師以逃避那種尷尬局面。後來貝寧問他:「你為何選擇腫瘤科?」這個醫師非常興致勃勃的回答,是因為欣賞癌細胞生長不受限制的奧妙,醫師在讚嘆癌細胞「永生」的奧妙,卻無視於病人生命正在受癌細胞的摧殘,再一次顯露出醫學研究價值凌駕於病人現實的痛苦之上。

有些時候折磨人的不只是疼痛,更痛的是失去人性的尊嚴,我們都會生病,遲早都要面對需要別人協助換衣物、包尿布、清穢物的無助狀況,當別人無意的輕蔑、皺眉、嘖聲或閃避的眼光,都會如刀一般讓我們心中淌血。見習醫師在查房跟診時,幾十隻手在貝寧的肚子上摸來摸去,完全視她為隱形人似的;貝寧嘔吐到腦漿都要吐出來時,醫療團隊卻只關注嘔吐物共有幾cc;有一幕是貝寧問醫師:「當你的病人憂鬱沮喪,怎麼辦?」醫師沒聽清楚,似乎聽不懂這句話,雖然我們經常在醫師培育過程強調醫人甚於醫病,但是醫療場域經常是身心分離,病人的情緒層面經常無法被細心照顧。

貝寧思索著當死亡不再抽象是眼前的真實,使得她不再認為有什麼事情是千真萬確的了。貝寧說:我必須打理’它’,’它’意味著我還活著,我總是求知若渴(I have to take care of it, ‘it’ mean I am alive. I always want to know more things.)我不禁思索:學術理性的溫度何在?學術理性與生命價值孰重孰輕?貝寧親臨現場作為醫療場域的臨床病體,重新對自己對生命的態度產生極為深切的回顧與反省,她體會到醫師本位主義的醫病關係,使她被放在一種邊緣、漠視的位置,一如她長期以來的師生關係,她在課堂上對學生苛求與不近情理,也使得她的學生被她的教授「本位主義」所壓迫。當蘇西護士問醫師:「你有想過生命價值一類的東西嗎?」傑森醫師反諷的問:「你們護理學校念什麼?」這也反映出當今醫療文化的特徵:生物醫學研究才是王道,人文關懷等而次之。病人最需要的是貼心的陪伴,實際上,蘇西體貼的理解、照料與人性關懷,才是重要的生命價值之實踐。

貝寧教授是研究十七世紀詩人John Donne 的權威學者,她在談論生死時,有著相當深厚、複雜的哲學思考,這源自小時候就對「字詞」十分著迷,她問爸爸:「Somnolence 是甚麼意思?」就是想要睡覺(sleepy) 的意思,童書文字卻要用生澀難懂的Somnolence,而不用淺顯易懂的sleepy。我不禁想哲學或詩一方面想要以簡馭繁,一方面又化簡為繁,當然在這部電影中是要隱喻:死亡不是文字遊戲,而是生命的事實。貝寧的啟蒙導師伊蓮艾特金(Eileen Atkins)曾就字面上漂亮地分析了Donne的詩句給貝寧聽,她說:在Donne 的詩裡,死亡,是一個逗號,一個暫停(Death is a comma, a pause.)。John Donne 對死亡內涵的詮釋是:「死亡,你不必驕傲,雖然人們視你為敬畏可怕的象徵⋯」;「憑藉著智慧來戰勝他的敵人,最終在於能跨越生死和永生的藩籬⋯」。其實這仍舊是在抗拒死亡。「死亡必須死去」此一詩句,正刻畫出西方文化對死亡的態度:征服死亡,而非接受死亡。John Donne (1572-1631) 原詩如下:

Holy Sonnets: Death, be not proud

死亡,你不必驕狂

Death, be not proud, though some have called thee

雖然人們稱你為強大而且可怕,

Mighty and dreadful, for thou art not so;…

但你並不是那樣,

One short sleep past, we wake eternally,

在短暫的睡眠之後,人們永遠甦醒

And death shall be no more; Death, thou shalt die.

死亡就不再了,死亡,你定要死

本片題目”Wit”(機智),用來指稱John Donne 的詩的機妙與巧智,是貝寧教授一生追求的知識;但她的老師愛絲芙教授告訴她,John Donne 寫的是”Truth”(真相),這才是生命的核心。陪伴她堅定走完人生的,正是對”Truth”(真相)的信仰。不離不棄、相伴相隨的生命價值,也藉由愛絲芙教授之口,說出一則美麗寓言,逃家的小兔子(Running away bunny):「小白兔要離家,媽媽說不管你到哪裡,我都會去找你;小白兔說要變成魚,媽媽就變成漁夫把他釣起來;小白兔說要變成鳥不讓漁夫釣到,媽媽就變成鳥停靠的那根樹枝」。愛絲芙教授還告訴貝寧,不要到圖書館,到外面走走,才是體會這些詩意的最好方法。貝寧在她老師愛絲芙的懷中就像一個受盡委屈的小女孩,終究有人瞭解她、給她安全感。貝寧教授最終伴隨著JohnDonne 的詩沉靜地走了。

最後貝寧終於跨越理性的疆界,流下眼淚,淚水不是脆弱,感性也不表示昏昧,受盡病情折磨的貝寧,終於不必把自己包裝在理性的盔甲之中,對生命嘲諷、對抗與示強,面對無常顯露人性中的謙卑與臣服,有時比武裝自己需要更大的勇氣,卸除盔甲與武裝之後,人才能回到真正的活在現場,體會當下即是的甘美。

- 功成名就 v.s. 貼近自我

貝寧教授對著鏡頭的說話,像是對觀眾說話,更像是獨白的發聲。每個人選擇敘說某個經驗的方式,都有其意圖性(intentionality),此意圖性使得當事人朝向某種目的而說、朝向某個對象而說、也因為某種原因而說。這部片子感動我的正是這種主角對著自己說,卻又像對著作為觀眾的我說的那種質問。

去理解人的「話語」(saying),人的話語會給出這人所活的世界,人怎樣說自己(的故事)就決定了自己,我們通常也可以經由人的敘說而「看」到這人「所活的世界」如何使他活成現在這個樣子,這人說話本身不只是說了「話」,而是他的「說」給出了一個他存在的世界。我們的話語建構了我們自己的生命意義與自我價值,當人自我表述的時候,敘說者本人身處話語之中,並參與在話語所蘊生的故事與概念裡,因此,話語才有了意義。這部電影的運鏡想必是想要產生直接跟觀眾對話的效果。

羅蘭巴特說:「我,只是我此刻口中的我」(I is nothing other than the instance saying ”I”)(1977:145)。許多高度知性(或稱為過度理智化的大頭腦)的人,常常習慣把自己躲到概念背後,藉此逃避個人和關係的問題。這時候都是需要慎重以對「此刻口中的我」,必須考量不同人所發展出的獨特生命情調。有時候是像貝寧教授質問死亡,有時候是回顧生命中某個片段,產生了新的理解。

我20 歲的時候,那時讀大學對我而言,可能只是作為攀附主流成功價值的工具,讀書做報告當然就是苦差事,我記得在修讀「人格心理學衡鑑」時,面對一大疊明天輪到我做報告的英文paper,我居然苦悶到對著隔壁寢室出來倒茶的博士班學姊大吼:「你不覺得心理學全都是狗屎嗎?你幹麼那麼無聊讀博士班啊?」這種嘶吼完全是自己壓力的對外投射,還好我遇見一個蕙質蘭心的學姐,立刻問我:「妳明天要報告嗎?」當下把我完全敲醒,面對自己的迷失與焦慮。很長一段時間我在無數的夜晚陷入疏離與孤寂之中,這是變動的代價,跨越勞工階級、進入中上階級專業生活的代價。一直到研究所畢業後找到專業認同,才稍稍緩解這種追逐的辛酸。

我想起有一次我去軍中演講,有個父執輩的將官知道我父親是退伍軍人,就順口問我:「他是第幾軍團?」我們兩人都楞在那兒幾秒鐘,我答不出來,因為父親只是工兵的二等兵,他無言,因為他發現他以他的身份「理所當然」提問。我也記得我的小學同學,她父親是醫師、母親是中學老師,她可以學鋼琴,而我母親只有小學畢業,在那個高喊「客廳即工廠」的年代,我母親忙完家務之後還要做家庭代工,我也得犧牲課餘和假期加入生產的行列,學鋼琴是遙不可及的夢想。在我整個成長過程師長們共同動用許多理所當然的觀點,諸如:力爭上游、超越困境、追求卓越等,允許我公然拋棄我原來的「身分」。我夾在兩種拉力的掙扎之下,一方面對向上爬升感到自豪,一方自身生命經驗所賦涵意義之面又痛苦地知道必然要脫離家庭的範圍、進入遙遠的世界,而且我必須獨自前行。所以,對我而言「此刻口中的我」是重新對自我身分認同持續認識與再認識。

卡謬在『異鄉人』中對主角的描述:「這本書的主角之所以被定罪,因為他不肯演戲。就這層意義來說,他是他的社會中的陌生人」。好一個「他是他的社會中的陌生人」像一記悶棍敲在頭上。我曾有過被我家人視為「陌生人」的經驗,不是因為我不肯演戲,而是因為我演出的不是他們熟悉的戲碼。我記得當家人聚會時故意不通知我,因為他們認為我是家中最忙碌的人,我一定不會有時間加入這種「浪費」時間的餐會。我有嚴重被拒絕的失落感,我發現原來這20 多年來,我讓自己離開原生家庭的貧窮的社經地位身分的同時,我也跟他們拉出了的距離,原來,我一直想要擺脫我是「老芋仔」和「勞工家庭」小孩的陰影。拉康說:「我們的願望是他者的願望」(杜聲鋒譯,1988:34),我的「他者」是社會的階層結構,是整個升學體制,也是有形或無形的「好」與「對」的主流價值,我理解到:「我活著,但不是我,是社會的主流價值活在我身上」。

- 心中最原始的鄉愁

祕密通常很難永遠不被人知道,祕密被揭露是因為時候到了,更因為這種祕密必然扭曲保密者的內在生活。我是在厭倦追逐成功的時候,轉身回頭才看見自己一直企圖擺脫身分認同的辛苦,我當然明白跨越階級和文化界限並不是生命議題的唯一解釋,可是,人所活的世界是了解基礎。我的這些早年經驗使我的某些演講、工作坊頗受歡迎,或者個別治療和對新手治療師的督導頗受肯定,我知道這是因為我生命經驗底層的感通,正流動在我們的互動過程中,這當然令我有滿足感。但有時在學術研討會中看到某些人擁有基礎深厚而豐富知識,他們沉浸在思想世界優遊自在,我仍然會覺得有一種疏離的陌生感,好像那不是我的世界,我是誤入異域的陌生人。其實,自我認同的建構過程,涉及了自我意識之客體化和公共性的體現過程(Mead, 1967),「自我」不僅是個人意識的顯露,「自我」也揭露了它所存活的社會環境,更重要的是「自我」實際存在於一個共同生活的世界,這種「自我」的在場,向我們保證了世界和我們自己的實存。

所以,我讀到柯慈書中,最後一次麥可˙K 被安置在集中營地的醫療中心時,一個照顧他的醫生(其實是藥劑師)被他吸引,他認為麥可˙K:「是一個有靈魂的人,一個超越或不在任何歸類與範疇之內的人,一個不被教條碰觸的靈魂,不被歷史污染的靈魂,一個即使被深埋在古埃及石棺裡都還是會震動雙翼的靈魂,一個在滑稽面具的遮覆之下都還要喃喃自語的靈魂⋯⋯我們所有人都翻跌進歷史的大鍋爐中,唯獨你,追隨著你那愚黯的光明⋯⋯你用古老的方式生活著,在時間裡飄移,靜觀四季的變化」(245 頁)我噤不能言,柯慈寫出來的麥可˙K是像我這樣被社會文化「污染」長大,不斷尋求認同的人,心中最原始的鄉愁。

我們由於內斂於一個心靈,而共享那個心靈的目的與功能,要成功地解釋任何事物,解釋者必須先被他們所感動。貝寧教授讀詩、教詩、分析詩,有被詩感動嗎?有被生活感動嗎?只有對於他們自己存在的問題有所感動的人,才能聽到文本的信息。

生涯議題反思

1. 貝寧教授在八個痛苦的療程中,擁有堅毅的生命力去面對病魔,她的自述帶著樣的風格?反映了什麼樣的生命態度?

2. 如果是妳,妳會跟貝寧一樣接受這種臨床研究個案的療程嗎?

3. 醫師傑森是貝寧教授昔日的學生,為何對於老師卻是抱著醫病而不是醫人的態度?

4. 貝寧教授最渴望得到什麼?她得到了嗎?為什麼?

5. 即使擁有崇高學術地位的貝寧教授,面對病魔時對生命倍感無奈,生命既是那麼無常又難以掌控,在有限的生命裡,你可以把握什麼?你應該把握什麼?

6. 如果你是個臨終的病人,你會如何面對生命?如果你有臨終的親友你會如何對待他?

—

本文章刊登於第22期電子報